オリエント時計

創業当時の吉田時計(旧オリエント時計)(正門付近から南東側に向け撮影昭和11年完成)。

煙突の後方に見える木は、佐藤さん宅のケヤキの屋敷林

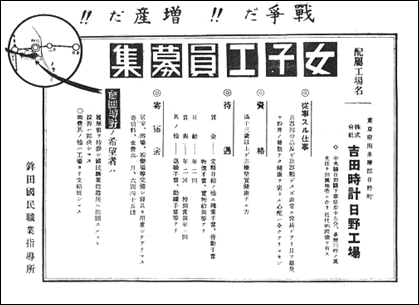

日野工場の戦時資料「女子工員募集」 (資料元:タイムキーパー)

女子工員募集

配属工場名 東京府南多摩郡日野町 株式会社 吉田時計日野工場

中央線日野駅下車徒歩十五分、多摩川畔ノ風光佳キ田園地帯ニ在リ近代的設備ヲ有ス

◎従事スル仕事

兵器部品及ビ計器類デスガ非常ニ容易デアリ且ツ悪臭ヤ粉塵ノ発散ナク健康ヲ害ネル心配ハ全クアリマセン

◎資 格

満十三歳以上デ志操堅実健康ナル方

淡水区水産試験場

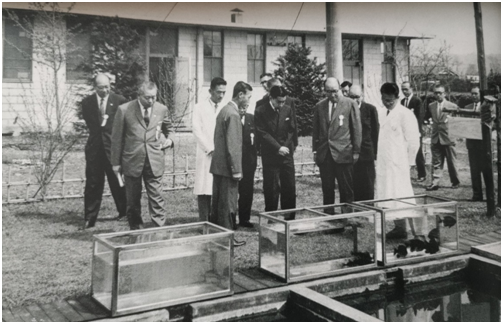

昭和39年 淡水区水産試験場(日野市宮399)を視察された平成天皇(当時は皇太子)

(写真中央)

昭和35年、アメリカを訪問した皇太子は、シカゴ市長より15匹の「ブルーギル」幼魚を頂き淡水区試験場に寄贈。国民の食糧としての増殖を始めた。その後、全国の湖や試験場に送られ、各地で個体数を増やした。

ブルーギルは水中生物をなんでも捕食するので、平成17年に特定外来生物に指定される。

平成19年、滋賀県大津市で開かれた「全国豊かな海づくり大会」式典で、天皇は、「ブルーギルを広めてしまったことに「心痛めている」と述べられました。琵琶湖の漁師は驚き感激したとのことです。

広がる水田

昭和30年、広がる水田

20号バイパスにあるラーメン大和家の北側小堀から見た水田。

富士山と第5分団の消防小屋と火の見櫓が見える。

小堀の石垣は現在もそのままです。

別府神社

別府神社、本殿・(御籠堂)改修事業に寄せて

別府神社がいつ創建されたかは定かではありません。文献に載っている最古のものは、永禄10年(1567年)の高幡不動堂での席次を決めた高麗氏の文書絵図に「別府宮」(浅川をはんで北側に)の書き記されていて、当時から名の通った神社であることがわかります。

全国各地にある「別府(符)」とは、昔、日本各地方に国府が置かれた頃、新地開拓の免許の証として出されたものだと言われております。このことからも、別府神社の創建は、時代をさかのぼるは確実です。

今回の本殿・拝殿の改修工事の際に、所在不明だった別府神社のご神体「不動明王立像」が、半世紀ぶりに発見されたことで、別府神社創建の時期を特定できる可能性がでてきたと考えています。

ご神体から判ることは、丈の大きさは、約52cmで、以下の特徴があります。

① 頭頂部の髪の作り…(総髪(そうはつ)…渦を巻いた螺(ら)髪(ほっ)風と弁(べん)髪(はつ)…左側に髪を束ねて耳の前に垂らした形)で頂蓮をのせている。

② まとっている衣…肩からタスキのような紐(ひも)(条皁(じょうはく))を架け、下半身は、スカートのような裙(くん)(着物の裾の意味)をまとっている。

③ 目の開き具合が違い、左眼に比べて右眼が大きい。それは、右眼は天を、左眼は地をにらんでいて、全てを見渡しているという意味があるそうだ。

④ 両眼には、彫ったもの(彫眼)でないもの(玉眼)が埋め込まれている。

⑤ 木造の像の表面には、乾漆を塗った後に彩色された跡が観てとれる。

以上のことから、不動明王立像の特徴をよく具現化しています。さらに、

⑥ ご神体の内部に何か保存されている可能性が高いこと(ご神体を振ると、中からモノが動く音がするので、体内文書などがある可能性が高い)が、確認できます。

⑦ 神社創建時には、本殿正面奥、火炎(かえん)が描かれた板絵の前にご神体が安置されていたことが、台座が残っていることから判ります。さらに、大きな台座の左右に少し小さな台座があり、以前には矜羯(こんが)羅(ら)童子(どうじ)と制多迦(せいたか)童子(どうじ)の像があったことがうかがえます。(火炎に見えるものは、実は、炎(ほのお)ではなく、インド神話に出てくる迦楼(かる)羅(ら)という鳥が口から炎を吹いているということだそうだ。不動明王が酉年の守護本尊にこれで納得。) 参考文献 「東京国立博物館 不動明王の隠れたおしゃれ」

今後、専門家の調査により、仏像が作られた時代が確定すると、別府神社の創建時期がはっきりとしてきます。とても楽しみであり、わくわくします。

記録に残っている別府神社本殿・拝殿等の改修・新造記録(文中の氏名は敬称略)

① 天明5年(1785年) 石灯篭一対建立。

② 文政9年(1826年) 本殿改修

③ 安政4年(1857年)谷保村・本田覚庵書の幟(のぼり)幡(はた)「鎮守御祭禮」。区画整理で平成7年が最後。

④ 明治4年(1871年) 仲井在住の平野治助昨、幟(のぼり)幡(はた)の装飾彫刻「獅子飾り」「牡丹飾り」

(八坂神社本殿の彫刻も制作している)

⑤ 明治期(年代不詳) 拝殿前の鈴寄進。当所、中村弥一郎、内田七五郎、佐藤亀太郎

⑥ 明治35年(1902年) 当所に生育していた欅の原木を使い、両部型鳥居を建立。

⑦ 大正4年(1915年) 本殿・拝殿改修

⑧ 昭和初期 当所・成井林蔵、手作り神輿寄進。

⑨ 昭和11年(1936年) 当所・鳴海竹治、石製手洗い鉢奉納

⑩ 昭和35年(1955年) 前年9月、伊勢湾台風で木製鳥居が倒壊し、御影石製の鳥居を建立。

⑪ 昭和55年(1980年) 三社舎改修。大太鼓(製作年不詳)の皮の張替え。

⑫ 昭和58年(1983年) 当所・清水定一、子ども神輿寄進。

⑬ 昭和60年(1985年) 当所・土方勝、大人神輿寄進。

⑭ 昭和61年(1985年) 神輿蔵建立。

⑮ 昭和63年(1988年) 当所・鳴海竹治、石製狛犬一対奉納

⑯ 大屋根、銅板覆改修。

⑰ 令和6年(2024年) 本殿・(拝殿)の改修。老朽化した神殿と拝殿の修繕・補強を行い、耐久性を高める。ご神体御箱新調。箱書きは神明在住の書家・景峰。

参考文献

田中 紀子著「日野市宮の別府神社のおまつり 」(多摩のあゆみ56号)

土方 宣著「別府神社 財産目録」

役員の皆様方の英断と、ご浄財をお出しいただいた地域の方々のまとまりで令和の改修に接することができ貴重な体験ができました。また、谷合工務店・佐々木寺社・榎本木工所の確かな技術に感服いたしました。